骨粗しょう症

骨粗しょう症

骨粗しょう症は、骨量と骨質の低下により骨折が起こりやすくなる病気で、日本には1000万人以上の患者様がいると言われています。転倒などの比較的軽微なきっかけで、脊椎や大腿骨などの骨折が起こりやすくなります。健康寿命の短縮とともに生命予後の悪化にもつながる病気であり、早期診断および骨折の予防が重要となります。

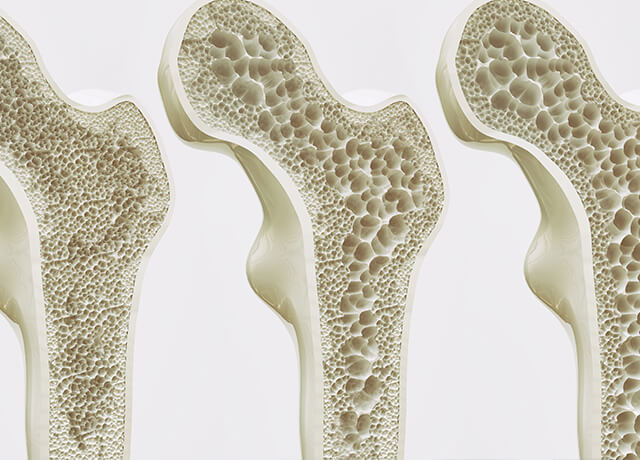

骨粗しょう症は骨強度(骨の強さ)が低下して骨折しやすい状態になりますが、この骨強度は、骨量の指標となる「骨密度」と、骨構造などの「骨質」の要因によって決まります。女性の骨量は、成長期に増加し20代から30代で最大骨量に達します。40歳代に入ると骨量が減少し始め、閉経前後の50歳頃からはエストロゲンの分泌が急激に低下し、さらに骨量の減少をきたします。

また、ダイエットや偏食、運動不足、日光照射不足、喫煙、過度のアルコール摂取などの生活習慣も骨粗しょう症の原因となります。

生涯を通じての骨粗しょう症の予防は、獲得する最大骨量を多くして、骨量減少を最小限にとどめることを基本とし、生活の中で除去できる危険因子を早期に取り除くこと、といえます。

骨粗しょう症の診断は、骨粗しょう症に特徴的な脆弱性骨折(ご本人が自覚していない骨折)の有無、および骨密度の数値などを参考にして行います。他の疾患が原因となっている続発性骨粗しょう症についても鑑別し、それらの結果をもとに治療方針を検討します。

骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がなく、発症し進行するケースがほとんどです。背中や腰に痛みを感じたり、身長が縮んだりといった自覚症状が出た時には、かなり症状が悪化していることがあります。早期の診断と治療がとても重要です。骨密度検査は、骨の健康を知るうえで重要な手がかりとなります。とくに女性は症状が無くても、40歳を過ぎたら定期的な骨密度検査をお勧めします。

骨粗しょう症は年齢や程度によって治療に用いる薬剤が異なります。骨折リスクの低い方には、活性型ビタミンD3製剤など、骨折リスクが高い方には、選択的エストロゲン受容体モジュレータ(SERM:selective estrogen receptor modulator)、ビスホスホネート製剤やPTH製剤が用いられることがあります。最近では作用機序の異なる骨形成促進薬も使用されるようになってきています。患者さんの年齢や病態に応じて治療薬を選択します。

骨を強化する生活習慣のポイントは、食事・運動・日光浴です。良い習慣を身につけて、骨粗しょう症を予防しながらイキイキとした毎日を送りましょう。

骨密度を増加させるためにはカルシウムの摂取とともに、カルシウムの吸収を促進するビタミンDや、骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミンKなどの栄養素も必要です。

運動不足は骨密度を低下させる要因の一つです。適度な運動は骨に圧力がかかり、その刺激が骨の形成を促進します。日常のなかに散歩や階段昇降などの運動を習慣として取り入れましょう。また、運動は転倒予防にも重要な役割を担っています。運動不足は筋肉量の低下を起こし、転倒リスクが高まります。無理のない運動を継続して行い、骨と筋肉の健康を維持していきましょう。

TOP